シングルマザーの病児保育体験談|仕事を休めない時の頼れる選択肢

「子どもの突然の発熱…どうしよう。」

不思議と、ワンオペや仕事を休みにくい日ほどそんな状況になりますよね。

ひとり親家庭だけでなく、共働き夫婦のご家庭でも同じように悩まれたことがあるのではないでしょうか。

高熱でつらいとき「そばにいてあげたい…」多くの親がそう思いますよね。

しかし現実は、有給休暇にも限りがあり、仕事はどんどん溜まるばかり。

そんなとき、私を助けてくれたのが「病児保育」でした。

私自身、身近に頼れる人がいない中で病児保育の存在に何度も助けられました。

この記事では、私の体験をもとに「病児保育の利用の流れ」や「準備しておくと安心なこと」などをまとめました。

同じように悩むママ・パパの心が少しでも軽くなるきっかけになれば嬉しいです✨️

病児保育とは?

病気や回復期にある子どもを一時的に預かり、保育や看護を行うサービスのこと。

看護師や保育士などの専門スタッフが対応してくれるため、安心して子どもを預けられます。

💬ポイント

病児保育は児童福祉法で定められた制度で、多くは自治体・医療機関・保育施設などが運営しています。

対象年齢・利用できる期間

- 対象児童:保育園・こども園に通う児童や、家庭の事情で自宅での看護が難しい子ども

- 対象年齢:生後5か月〜小学校3年生(自治体によっては6年生まで可)

- 利用期間:病気の回復期や安静が必要な期間に利用可能

ただし、症状が不安定な場合や急性期は利用できないため注意が必要です。

病児保育のタイプ

- 施設型:専用施設で預かる方法(保育園・医療機関併設型など)

- 訪問型:看護師や保育士が家庭を訪問する方法

料金の目安

自治体運営の場合は比較的低料金(1日1,000円前後)で利用可能。

民間サービスでは料金が高めですが、土日対応や時間延長など柔軟な対応が可能な施設もあります。

💬自治体や施設により利用料・時間・対象年齢が異なるため、事前に確認を!

利用条件

- 医師が「利用可能」と判断している(症状が安定している)

- 保育園や認定こども園に在籍している

- 保護者が就労等で自宅での保育が難しい

- 感染症でないこと(施設ごとの規定により異なる)

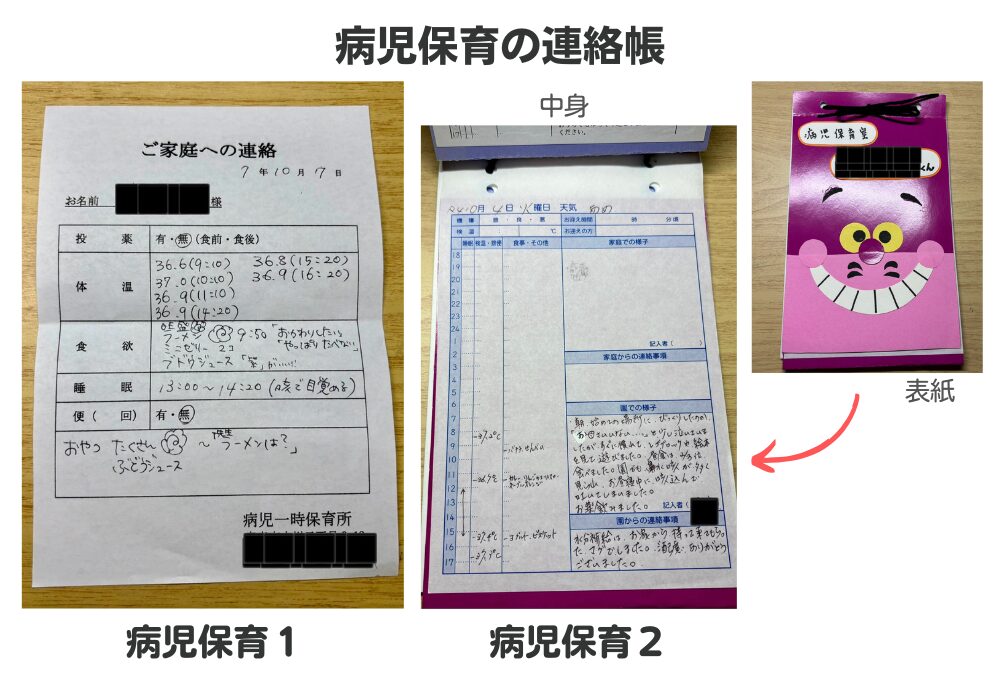

病児保育の利用に必要なもの

- 医師の「診療情報提供書」または「利用許可書」

- 病児保育利用申込書

- 印鑑

- 持ち物(着替え・おむつ・飲み物・薬・ゼリーなど)

利用の流れ

① 利用日前日までに予約

希望する施設へ電話し、児童の氏名・年齢・病状を伝えます。

空きがあれば当日利用できることもあります。

💡キャンセルの場合は、各施設が定める時間までに連絡しましょう!

② 利用日前にかかりつけ医を受診

「病児保育を利用したい」と医師に伝え、「診療情報提供書」(※診断書のようなもの。)の発行を依頼します。

私の自治体では、月1回まで無料、2回目以降は作成料2,500円がかかります。

💡利用後に役所で申請すれば返金される場合もあります。

各自治体により異なるため、事前の確認をおすすめします!

③ 利用日当日

- 施設で「利用申請書」を記入し、押印

- かかりつけ医の「診療情報提供書」を提出

- 持ち物を確認して登園

私が初めて病児保育を利用したきっかけ

子どもが生まれたのは2020年。コロナ禍でマスク生活が続いていたため、周りより免疫が弱く、2023年以降に体調不良が増え始め、徐々に仕事にも影響がでるように…。

そんなときに、役所のホームページで「病児保育」の存在を知り、近所の施設を調べて電話で問い合わせし登録をしてみました。

費用はかかりますが、仕事を続けるための必要経費だと割り切って利用を始めました。

「大丈夫かな」という不安な気持ちもありましたが、看護師さん・保育士さんが常に体調を見てくれるという安心感があり、仕事に集中できました。

利用して感じたメリット・デメリットと対策

実際に利用して感じたことを、正直にまとめてみました。

◆メリット

- 職場や上司、同僚への罪悪感が減る

- 溜まっている仕事を進められる

- 子どもの体調管理を医療スタッフがしてくれる安心感

- ママやパパの精神的な負担が軽くなる

ここは声を大にして伝えたい!!

物理的に母子(父子)分離されることで、親のストレスや疲労感がかなり軽減されます。

子どもの看病って、思っている以上に精神的にも体力的にも消耗しますよね。

◆デメリットとその対策

- 定員が埋まりやすい

→ 早めに登録・予約を。利用しなくても良くなった場合はキャンセル可能です。 - 病院によっては「診療情報提供書」や「診断書」を書いてもらえない

→ 病状にもよりますが、なるべく同じ病院を受診するようにしましょう。 - お弁当や持ち物の準備が必要

→ 昼食やおやつの提供の有無を事前に確認し、準備しておくと安心です。 - 利用料金が発生する

→ 「仕事を続けるための必要経費」として割り切る気持ちも大切です。

病児保育を上手に活用するための3つのポイント

実際に使ってみて、「これは先にやっておいて良かった」と思ったポイントを3つ紹介します。

- ① 事前登録や問い合わせ!

体調不良前に登録や確認を済ませておくと、利用時の手続きがスムーズです。

いざというときに慌てないためにも、元気なときに登録しておくのが安心です。 - ② 候補施設は最低2つ決めておく!

定員オーバーでも別の施設が利用できると安心です。

私の場合は、職場近くと自宅から送迎可能な施設の2個所が候補です。 - ③ 施設の場所やルート・移動時間を確認!

当日、焦らず行動するために「行き慣れておく」と気持ちにも余裕が生まれます。

まとめ:頼れる場所がある安心感を

子どもの発熱は避けられないもの。

「どうしよう」と不安になるよりも、頼れる場所を知っておくことが何よりの安心につながります。

私は病児保育を利用するようになってから、子どもの体調不良にも落ち着いて対応できるようになりました。

病児保育は、働くママやパパにとって強い味方!

「いざというときに頼れる場所がある」というのは、本当に大きな支えになります✨

今の時代は核家族が多く、家庭が“孤立”しやすいですが、周りに頼ることは決して悪いことではありません。むしろ、「困ったときは助けを求めていい」という姿勢を、親の行動を通して子どもに伝えられると思います。

責任感の強い人ほど「助けを求める」のが苦手かもしれません。

そんな人にこそ、こうした制度やサービスの存在を知ってほしいです。

「病児保育」という一つの選択肢を知っておくだけで、気持ちはぐっとラクになります😊

無理をせず、周りの助けを借りながら。

子どもと自分の笑顔、どちらも大切にしていきましょうね😊

最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙏

みなさんの毎日が今よりもっと✨にこにこHAPPY✨になりますように〜☆